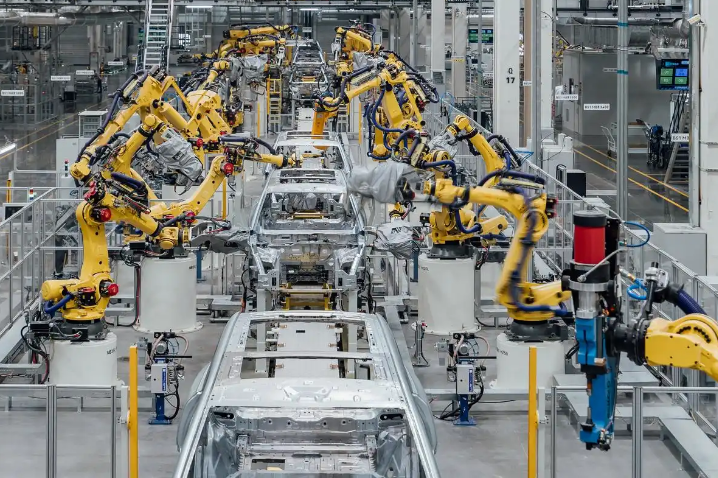

在现代汽车制造过程中,自动化生产线的广泛应用极大地提升了生产效率与产品质量。作为连接机器人机械臂与控制系统“神经脉络”的关键组件,线束波纹管(电缆保护套管或波纹软管)在保障线缆、气管及液压管路的安全与稳定方面发挥着至关重要的作用。本文将深入探讨线束波纹管在汽车生产线上的功能特性、常用材料、选型关键参数以及典型应用场景,以期为相关领域的工程师与技术人员提供有价值的参考。

物理防护:在汽车生产线上,机器人机械臂频繁的高速运动往往伴随着线缆的剧烈弯曲与摩擦。线束波纹管通过其坚固的外壁与灵活的波纹设计,有效防止了线缆因机械摩擦、挤压、冲击或振动而损坏,确保了信号的稳定传输与机械臂的精准操控。

环境防护:汽车制造环境复杂多变,高温、油污、冷却液、金属碎屑及化学腐蚀等工业危害无处不在。线束波纹管采用特殊材质与密封设计,有效抵抗了这些环境因素的侵蚀,保障了线缆的长期稳定运行。

灵活性与耐久性:线束波纹管的波纹结构赋予了其卓越的柔韧性,使其能够适应机械臂高速、高频的弯曲运动,大大延长了线缆的使用寿命。同时,其高强度材料的应用,确保了波纹管在恶劣工况下的持久耐用。

安全隔离:在汽车制造过程中,电气安全至关重要。线束波纹管采用阻燃材料制成,有效降低了短路或火灾的风险,为生产线上的操作人员与设备提供了可靠的安全保障。

尼龙(PA):尼龙材料以其轻便、耐磨、抗油的特性,广泛应用于一般工业环境。在汽车生产线上,尼龙波纹管能够有效抵抗油污与机械摩擦,保障线缆的长期稳定运行。

聚丙烯(PP):聚丙烯材料具有良好的耐酸碱腐蚀性能,特别适合于化学环境复杂的汽车涂装与电镀生产线。聚丙烯波纹管能够有效防止涂料、溶剂等化学物质的渗透,保障线缆的安全。

聚氨酯(PU):聚氨酯材料以其高柔韧性、耐低温的特性,成为动态弯曲场景下的首选。在汽车装配与搬运机器人中,聚氨酯波纹管能够适应机械臂的高速运动,确保线缆的灵活性与稳定性。

阻燃材料:针对焊接或高温区域,线束波纹管需采用添加阻燃剂(如V0级)的材料制成。这些材料能够有效抵抗高温与火花,降低火灾风险,保障生产线的安全。

金属编织管:在极端高温或电磁屏蔽场合,金属编织管(如不锈钢或铝制)成为理想选择。金属波纹管不仅能够抵抗高温与机械冲击,还能提供有效的电磁屏蔽,保障信号的稳定传输。

温度范围:根据汽车生产线上的工作环境,选择合适的温度范围至关重要。例如,在焊接区域,需选用能够承受高温的金属波纹管或阻燃材料波纹管。

弯曲半径:线束波纹管的弯曲半径需与机器人机械臂的运动幅度相匹配,避免过度弯折导致线缆损坏。因此,在选型时,需充分考虑机械臂的运动轨迹与弯曲频率。

抗压强度:在汽车生产线上,线缆可能面临机械挤压的风险。因此,线束波纹管的抗压强度需足够高,以确保在挤压情况下仍能保护线缆不受损坏。

耐化学性:针对油污、溶剂、冷却液等化学物质,需选择对应材质的波纹管。例如,在涂装生产线,需选用耐化学腐蚀的聚丙烯波纹管。

尺寸匹配:线束波纹管的内径需略大于线束直径,以预留足够的余量,确保线缆在波纹管内的灵活移动与稳定传输。

焊接机器人:在焊接过程中,高温、火花与飞溅物对线缆构成严重威胁。因此,需选用耐高温、防飞溅的金属波纹管或阻燃材料波纹管,以确保线缆的安全与稳定。

喷涂机器人:在喷涂过程中,涂料与溶剂可能渗透至线缆内部,导致短路或故障。聚丙烯波纹管以其良好的耐化学腐蚀性能,成为喷涂机器人线缆保护的理想选择。

装配/搬运机器人:在汽车装配与搬运过程中,机器人机械臂需频繁进行高速、高频的弯曲运动。聚氨酯波纹管以其高柔韧性、耐低温的特性,能够适应这种动态弯曲场景,确保线缆的灵活性与稳定性。

冲压/铸造区域:在冲压与铸造过程中,金属碎屑与冲击对线缆构成巨大挑战。金属波纹管以其高强度与抗冲击性能,成为这些区域线缆保护的首选。

线束波纹管在汽车生产线上的作用不可小觑。它不仅能够有效保护线缆、气管及液压管路免受物理与环境损害,还能提升生产线的安全性与稳定性。在选型时,需充分考虑工作环境、机械臂运动特性、线缆材质及尺寸等因素,以确保波纹管的性能与需求相匹配。未来,随着汽车制造业的不断发展与自动化水平的持续提升,线束波纹管的应用将更加广泛,其技术创新与材料研发也将迎来新的挑战与机遇。